삼왕국 전쟁

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

삼왕국 전쟁은 1639년부터 1651년까지 잉글랜드, 스코틀랜드, 아일랜드에서 일어난 일련의 내전을 통칭하는 용어이다. 이 용어는 제임스 히스가 1662년에 처음 사용했으며, 잉글랜드 내전의 배경을 넘어 세 국가의 갈등을 포괄적으로 이해하려는 현대 역사가들에게 널리 사용된다. 삼왕국 전쟁은 잉글랜드의 사회적 불만, 스튜어트 왕조의 재정적 어려움, 찰스 1세의 왕권신수설 고수, 종교 개혁의 영향 등으로 인해 발생했다. 전쟁은 잉글랜드 내전, 스코틀랜드 내전, 아일랜드 반란으로 전개되었으며, 찰스 1세의 처형과 잉글랜드 공화정 수립, 올리버 크롬웰의 호국경 정치, 왕정복고로 이어지는 격동의 시기를 겪었다. 삼왕국 전쟁은 왕권신수설의 종말, 군사 독재에 대한 불신, 그리고 잉글랜드 민주주의의 발전에 중요한 영향을 미쳤으며, 현대 영국의 정치, 사회, 종교적 지형을 형성하는 데 기여했다.

더 읽어볼만한 페이지

| 삼왕국 전쟁 - [전쟁]에 관한 문서 | |

|---|---|

| 개요 | |

| |

| 일부 | 유럽 종교 전쟁 |

| 기간 | 1639년 – 1653년 |

| 장소 | 영국 제도 (잉글랜드 왕국, 스코틀랜드 왕국, 아일랜드 왕국) |

| 결과 | 잉글랜드 의회파의 승리 찰스 1세의 처형 및 아들 찰스 2세의 망명 잉글랜드 연방 수립 (잉글랜드, 아일랜드, 스코틀랜드 통합) |

| 영토 변경 | 잉글랜드 연방에 의한 잉글랜드 왕국, 스코틀랜드 왕국, 아일랜드 왕국 합병 |

| 교전 세력 | |

| 교전국 1 | 왕당파 |

| 교전국 2 | 언약도 |

| 교전국 3 | 아일랜드 연합 |

| 교전국 4 | 의회파 |

| 지휘관 | |

| 왕당파 | 찰스 1세 (처형) 루퍼트 공자 찰스 2세 몬트로즈 후작 (스코틀랜드에서 처형) 오몬드 공작 (아일랜드) |

| 언약도 | 아가일 후작 알렉산더 레슬리 데이비드 레슬리 로버트 먼로 (아일랜드) |

| 아일랜드 연합 | 연합 최고 의회 오웬 로 오닐 (얼스터) 토머스 프레스턴 (렌스터) 개럿 베리 (먼스터) 존 버크 (코노트) 에드먼드 오드와이어 (먼스터) |

| 의회파 | 에식스 백작 맨체스터 백작 토머스 페어팩스 올리버 크롬웰 조지 몽크 (스코틀랜드) 마이클 존스 (아일랜드) 헨리 아이어턴 (아일랜드) |

| 사상자 | |

| 왕당파 | 잉글랜드 및 웨일스인 50,000명 |

| 언약도 | 불명 |

| 아일랜드 연합 | 불명 |

| 의회파 | 잉글랜드 및 웨일스인 34,000명 |

| 기타 | 잉글랜드 및 웨일스 민간인 사망자 127,000명 이상 (민간인 40,000명 포함) |

| 총 사망자 | 868,000명 이상 (영국 제도 전체) |

| 관련 전투 | |

2. 명칭

'삼국 전쟁'이라는 용어는 1662년 제임스 히스(James Heath)가 출판한 ''세 왕국에서 치명적으로 일어난 모든 주요 사건에 대한 간략한 연대기''(A Brief Chronicle of all the Chief Actions so fatally Falling out in the three Kingdoms)에 처음 등장한다.[47] 그러나 역사가 이언 젠틀스(Ian Gentles)는 "이 사건들에 대해 안정적이고 합의된 명칭은 없으며… 대반란(Great Rebellion), 청교도 혁명(Puritan Revolution), 잉글랜드 내전(English Civil War), 잉글랜드 혁명(English Revolution), 그리고… 삼국 전쟁(Wars of the Three Kingdoms) 등으로 다양하게 불려왔다"고 주장한다.[47] 이 용어는 각 국가의 갈등이 겹치지만 종종 별개의 문제에 의해 야기된 것으로 보는 현대 역사가들에 의해 일반적으로 사용되며, 단순히 잉글랜드 내전의 배경으로 보는 것이 아니라, 다른 역사가들은 이를 '영국 내전'(British Civil Wars)이라고 부르기도 한다.[47]

1535년과 1542년 웨일스 법률에 따라 헨리 8세는 웨일스를 잉글랜드 왕국에 더욱 밀접하게 통합했다. 1541년 이후 잉글랜드 국왕들은 아일랜드 영토를 왕국으로 칭하며—아일랜드 영주권을 대체하여—별도의 아일랜드 의회의 도움을 받아 통치했다. 세 번째 별개의 왕국인 스코틀랜드 왕국은 스튜어트 왕가가 통치했다.

3. 배경

잉글랜드 종교 개혁을 통해 헨리 8세는 스스로 개신교 잉글랜드 교회의 수장이 되었고 잉글랜드와 웨일스에서 가톨릭을 금지했다. 16세기 동안 개신교는 잉글랜드의 국가 정체성과 밀접하게 연결되었고, 가톨릭은 특히 라이벌 프랑스와 스페인에 의해 구체화되었기 때문에 국내의 적이 되었다. 그러나 가톨릭은 아일랜드 대부분 사람들의 종교로 남아 있었고, 많은 아일랜드인에게 튜더 왕조의 아일랜드 정복에 대한 토착 저항의 상징이었다.

스코틀랜드 왕국에서 종교 개혁은 존 녹스가 이끄는 대중 운동이었다. 스코틀랜드 의회는 장로교 교회, 즉 스코틀랜드 교회를 위한 법을 제정했고, 가톨릭 신자였던 메리 스튜어트는 아들 스코틀랜드의 제임스 6세에게 퇴위해야 했다. 제임스는 가톨릭과 개신교 세력 간의 분쟁 속에서 섭정 아래 성장했으며, 권력을 잡자 그는 잉글랜드의 국왕이 임명한 주교 제도인 주교파 체제를 선호하며 "만능 국왕"이 되기를 열망했다. 1584년, 그는 스코틀랜드 교회에 주교를 도입했지만 강력한 반대에 부딪혔고, 스코틀랜드 교회 총회가 교회를 계속 운영할 것이라는 점을 인정해야 했다.

한 국왕 아래 세 왕국의 인적 동군 연합은 스코틀랜드의 제임스 6세가 엘리자베스 1세의 뒤를 이어 1603년 잉글랜드 왕위에 올랐을 때, 즉 잉글랜드와 아일랜드의 제임스 1세가 되었을 때 성립되었다. 1625년, 찰스 1세가 그의 아버지를 계승했고, 잉글랜드와 웨일스에 관한 세 가지 주요 문제, 즉 정부 재정, 교회 개혁, 그리고 잉글랜드 의회의 통치 간섭 제한에 관심을 보였다. 당시 그는 다른 두 왕국인 스코틀랜드와 아일랜드에는 거의 관심을 보이지 않았다.[3]

3. 1. 잉글랜드

1603년 스튜어트 왕조의 제임스 1세 즉위 이후 잉글랜드는 종교적, 정치적 갈등이 심화되었다. 왕권신수설을 신봉했던 찰스 1세는 의회와의 갈등 끝에 1629년부터 11년간 의회를 해산하고 친정을 펼쳤다. 이 시기를 "11년간의 폭정(Eleven Years' Tyranny)"이라고 부른다.[14] 찰스 1세는 세금 강제 징수, 종교 탄압 등으로 반발을 샀다.[15] 특히, 찰스 1세가 잉글랜드 국교회(성공회)를 강요하고 청교도를 탄압한 것은, 종교의 자유를 추구하고 민주주의적 가치를 옹호했던 한국의 중도진보적 관점에서 볼 때, 비판적으로 평가할 수 있다.

찰스 1세는 아버지 제임스 1세와 마찬가지로 왕권신수설을 믿었고, 이 때문에 왕실과 잉글랜드 의회 간의 관계가 심각하게 악화되었다.[3] 잉글랜드 국교회가 여전히 우세했지만, 의회 의원 약 3분의 1을 차지하는 강력한 청교도 세력이 목소리를 내기 시작했다. 잉글랜드 의회와 국왕은 조세, 군사비 지출, 정부에서 의회의 역할을 둘러싸고 반복적으로 갈등을 빚었다. 1639년부터 1642년까지 여러 차례의 위기를 맞이한 찰스 1세는 왕국이 내전으로 치닫는 것을 막지 못했다.[3]

찰스 1세가 스코틀랜드에 대한 원정을 위한 자금을 의회에 요청했을 때 의회는 거부했다. 이후 의회는 스스로 영구적으로 회기 중임을 선포했는데, 이를 장기의회라고 부른다. 장기의회는 찰스 1세에게 새로운 법률을 승인하기 전에 해결해야 할 많은 시민적, 종교적 불만 사항 목록을 제시했다.[3]

혁명의 직접적인 원인은 찰스 1세의 정치력 부재였지만, 근본 원인은 엘리자베스 1세 시대부터 있었다. 농촌과 사회 구조의 변화에 국가 체제가 대응하지 못하면서 사회적 왜곡이 커졌다.[8] 농민(요먼)은 점차 부유해져 젠트리가 되거나, 더욱 빈곤해져 농촌을 떠나는 양극화 현상이 나타났다. 구빈법 등으로 사회적 안정을 유지하려 했으나, 빈농이 도시, 특히 런던에 집중되어 급격한 인구 증가를 가져왔다.[8]

봉건제에서 부르주아지적 토지 경영으로 변화하면서, 농민은 상업 계약에 기반한 노동으로서 경작하게 되었다. 이 과정에서 여유를 가진 농민들은 농업 생산성을 향상시켜 소유 토지를 확장했고, 젠트리의 일각에 편입되거나 부농으로서 발언권이 강해졌다.[9]

당시 국가 재정은 급격히 악화되었다. 잉여 생산물이 기생 지주와 부농의 손에 머물러 국가로 들어오지 않았고, 가격 혁명으로 인한 물가 상승과 전비 증가가 재정 악화의 원인이었다. 역대 왕들은 왕령지를 매각하여 당장의 어려움을 넘겼지만, 왕령지는 헨리 8세 시대의 절반 이하로 줄어들었다.[10] 왕실은 의회의 승인을 받은 세수에 대한 의존도를 높이는 한편, 국왕 대권에 기반한 징발권, 후견권, 관세 징수 강화에 나서 왕권에 기반한 재정 기반 강화에 나섰다. 이는 농민뿐만 아니라 귀족과 상인 계층의 불만을 높였다.[11]

제임스 1세가 잉글랜드 국왕으로 즉위하면서 스튜어트 왕조가 시작되자 재정 팽창이 가속화되고, 국왕의 의회에 대한 예산 요구가 증가했다. 1610년 대계약이라는 중재안이 실패한 후, 찰스 1세가 왕위를 계승하면서 재정 악화는 더욱 심화되었다.[12]

이러한 상황에서도 찰스 1세는 왕권 신수설을 버리지 않고 의회에 예산만 요구했다. 1628년 권리의 청원 제출을 거쳐 1629년에 의회는 해산 명령을 받았다.[13]

찰스 1세는 버킹엄 공작 조지 빌리어스가 암살된 후 친정을 시작했다. 친정 시대의 주요 과제는 긴축 재정과 교회 감독제 강화, 새로운 조세를 통한 재정 재건이었다. 통세, 파운드세, 선박세 징수 강화를 시도했으나, 의회의 승인을 받지 못한 세금이었기에 반발을 불러일으켰다.[14] 찰스 1세는 반발한 자들을 별실 법원에서 재판하여 투옥하고 귀를 베는 형벌을 내렸다. 캔터베리 대주교 윌리엄 로드의 제안으로 스코틀랜드에 예식서 시행을 강행했으나, 장로제(장로교회)를 지지하는 스코틀랜드 국민 계약(계약파)의 반발을 불러일으켜 주교 전쟁을 일으켰다. 전쟁 결과, 배상금을 지불하게 되자 자금이 고갈된 찰스 1세는 다시 의회를 소집할 수밖에 없었다.[15]

1640년 4월에 소집된 의회는 단기의회라 불리며 3주 만에 해산되었다. 그러나 주교전쟁 수행을 위해 예산이 필요했고, 같은 해 11월에 장기의회가 개회되었다. 존 핌이 지도하는 의회는 국왕과 그 측근, 국교(특히 알미니우스주의)에 대한 공격을 강조하며, 별실청, 고등종무관재판소 폐지, 선박세·통관세·파운드세 불법 선언 등 친정에서 문제시된 기관과 세금을 폐지했다. 아일랜드에서 카톨릭 동맹에 의한 내전이 일어나고, 현지 프로테스탄트 학살 소식에 분노한 런던에서는 국교에 대한 불만이 폭발했다. 1641년 5월에는 스트래포드 백작 토마스 웬트워스가 의회에 의해 사권박탈되어 처형되었다.[16][17]

1641년 11월, 의회의 대간소(대항의문)가 근소한 차이로 가결되면서 의회는 '''국왕파'''(왕당파, 기사당)와 '''의회파'''(원정당)로 분열되었다. 1642년 1월, 찰스 1세가 의회파 중심 인물 5명의 체포를 명령하자 런던 시민들은 의회파에 가담했다. 국왕이 런던을 떠나고, 국왕파와 의회파는 군비를 갖추기 시작했다. 3월에 민병조례가 가결되고, 의회의 평화 제안(19개조 제안)이 거부되면서 양측은 완전히 갈라져 내전이 시작되었다. 이 시기 민중은 퓨리탄들이 발행한 팸플릿을 통해 정치 문제에 관심을 갖고, 평등파가 만들어져 독립파를 지지했다.[18]

유럽 대륙의 삼십년 전쟁으로 인해 프랑스 등 대륙 국가들은 개입할 여력이 없었다. 청교도 혁명은 해외의 간섭을 거의 받지 않고 진행되었다.[19] 찰스 1세는 프랑스와 네덜란드에 협력을 요청했지만, 양국은 내전 개입을 피했고, 다른 국가들도 마찬가지여서 국왕은 해외 지원을 얻지 못했다.[20]

3. 2. 스코틀랜드

1637년, 찰스 1세는 국교인 기도서 시행을 강행했다. 국교는 감독제, 즉 국왕을 정점으로 하는 계층 구조에 기반한 주교제적인 요소가 강했고, 이는 스코틀랜드의 강력한 반발을 불러일으켰다. 스코틀랜드의 유력 귀족들은 반란을 일으켰고, 몬트로즈 후작 등은 1638년 2월에 '국민맹약'을 체결하여 장로교 신앙 아래 단결하였다.[48]

맹약파의 목표는 1603년 동군연합 성립 이후 스코틀랜드와 잉글랜드 양국의 관계를 재검토하는 것이었다. 이들은 잉글랜드에 흡수 합병되는 스코틀랜드(런던 중심의 물적 동군연합)가 아니라, 대등한 관계를 추구하였다.[49] 그러나 인구 비율이 5대 1이고, 경제력에서 더 큰 차이가 나는 상황에서 양국이 대등한 관계를 맺는다는 것은 잉글랜드 입장에서 받아들일 수 없는 요구였다.[50]

제1차(1639년) 및 제2차(1640년) 주교 전쟁으로 인해 잉글랜드 왕실은 재정적 한계에 다다르게 되어, 친정을 중단하고 의회를 소집하지 않을 수 없게 되었다. 이는 잉글랜드 의회와 국왕의 대립을 초래한 한 원인으로 여겨진다.

스코틀랜드는 거의 전적으로 동맹파(盟約派)로 단결하여, 기도서의 폐지를 의회에서 선포하였다. 더 나아가 잉글랜드의 찰스 1세에게 주교전쟁을 도발하였고, 양군은 잉글랜드 북단, 트위드 강 하구의 베릭에서 대치하였다. 결국 대치만 한 채 찰스 1세가 화의를 제안하여, 1639년 6월 18일에 베릭 조약이 체결되었다.[51]

조약 체결에도 불구하고, 찰스 1세는 주요 쟁점인 종교 문제에 대해서는 양보하지 않았다. 뿐만 아니라 가톨릭의 유력 귀족인 헌틀리 후작을 북부 장관에 임명하여 스코틀랜드에 주교 제도의 침투를 시도하였다. 필연적으로 스코틀랜드 동맹파는 다시 군대를 일으켰고, 몬트로즈 후작이 디 강의 전투에서 왕당파를 격파하고 헌틀리 후작을 사로잡았다. 이로써 제2차 주교전쟁이 시작되었다.[52]

동맹군의 남진 소식이 잉글랜드에 전해졌지만, 단기 의회에서 과세 승인에 실패하여 재원이 거의 없던 찰스 1세는 군대를 유지할 만한 자금이 부족했다. 동맹군이 뉴번 전투에서 잉글랜드군을 격파하고 뉴캐슬어폰타인을 점령하자 찰스 1세가 평화를 청하여 왔다. 이렇게 체결된 리폰 조약에는 배상금 지불이 포함되었다. 이것이 잉글랜드 재정을 더욱 고갈시켜 장기 의회 소집으로 이어지게 되었다.[53]

주교전쟁이 일단락되자, 스코틀랜드 의회는 국정의 중심 기관이 되었고, 다양한 의회 개혁이 진행되었다. 이 개혁은 잉글랜드 장기 의회에서의 개혁 및 대항의문(大抗議文)의 모델로 채택되었다. 또한 스코틀랜드는 1641년 8월에 비준된 런던 조약에서 미래의 국가 구상을 제안하여, 잉글랜드와 동등한 관계를 구축하고, 양국의 의회가 왕권을 제한하면서 정치, 군사, 외교 등을 상호 협의하여 진행하는 연방제를 바랐지만, 잉글랜드로부터는 답변 없이 미루는 답변만 받았을 뿐 실현되지 못했다.[54]

스코틀랜드를 통치하던 국교도들은 “적의 적은 나의 친구”라는 논리로 잉글랜드 의회파와 손을 잡게 되어, 1643년 아가일 후작의 노력으로 엄숙 동맹과 언약을 체결했다. 의회군의 요청에 따라, 국교군은 가톨릭 동맹을 평정하기 위해 아일랜드에 원정을 가기도 했고, 잉글랜드 왕당군의 후방을 공격하기 위해 리븐 백작과 조카인 데이비드 레즐리가 이끄는 원정군이 잉글랜드 침공을 감행하여 1644년 마스턴 무어 전투에도 참전했다. 이는 평정 후 잉글랜드에 “빚”을 만들어 장래의 관계를 유리하게 만들려는 의도가 있었다. 그러나 이는 나중에 공화정부에 의해 완전히 배신당하는 결과를 가져온다.[55]

한편, 장로교를 끝까지 지켜내어 평화를 이룬 스코틀랜드에서는 국교군이 결집하는 의미가 희미해지고 있었다. 이러한 상황 속에서 국교군 내부에서 더 이상 찰스 1세와 싸울 필요가 없다는 주장이 제기되기 시작했다. 몬트로즈 후작을 중심으로 한 국교군 온건파는 스코틀랜드에서 얻은 권력을 잃지 않으려는 강경파 아가일 후작과 리븐 백작 등과 대립하기 시작했다. 몬트로즈 후작은 찰스 1세에게 가서 왕에 대한 충성을 맹세하고, 원정군이 자리를 비운 틈을 타 1644년에 봉기하여, 1645년 인버로키 전투와 킬시스 전투에서 아가일 후작 등 국교군 강경파를 무찌르고 스코틀랜드를 평정했다. 국교군 온건파는 사실상 왕당파가 되었다.[56]

그러나 잉글랜드 내전은 의회군의 승리로 끝났고, 몬트로즈 후작은 돌아온 원정군과 아가일 후작과 대립했지만, 전투는 농번기였고, 몬트로즈 후작에게는 거의 병력이 모이지 않아 승부를 낼 수 없었다. 몬트로즈 후작은 레즐리에게 필립호프 전투에서 패배하고 대륙으로 망명했고, 1650년 재기하여 스코틀랜드로 돌아왔지만 체포되어 처형되었고, 스코틀랜드는 잠시 아가일 후작의 통치 체제가 되었다.[57]

강경파가 승리한 계약군(盟約軍)은 잉글랜드 정부에 장로교 실시 약속을 이행하도록 요구했다. 그러나 독립파 등 여러 종파가 세력을 가진 정부, 특히 정부군의 반발을 불러일으켜 양측의 관계는 악화되어 갔다. 1647년 12월, 해밀턴 공작 등 계약파 온건파는 찰스 1세와 화의(和解契約)를 맺고, 이듬해 1648년 7월 해밀턴 공작이 이끄는 계약군(엔게이저(Engagers))은 잉글랜드를 공격하여 제2차 잉글랜드 내전을 일으켰으나, 8월 프레스턴 전투에서 크롬웰의 반격을 받아 대패하고, 잉글랜드 침공은 실패로 돌아갔으며, 포로가 된 해밀턴 공작은 이후 처형되었다. 주도권을 잡은 아가일 후작은 온건파를 제거하고, 단기간에 전쟁 지속을 포기하고 스코틀랜드로 진군한 크롬웰과 강화할 수밖에 없었다. 이때 스코틀랜드군이 점령한 지역에서의 철수와 온건파 추방이 결정되었고, 1649년 1월에 제정된 등급법(等級法)에 따라 온건파의 공직 추방이 진행되었다.[59]

같은 달 찰스 1세가 처형되자, 충격을 받은 아가일 후작, 리븐 백작, 레즐리 등은 잉글랜드와 결별하고, 계약군은 찰스 2세를 추대하여 제3차 잉글랜드 내전을 일으켰으나, 크롬웰의 재차 침입을 초래하여 1650년 덤버 전투에서 대패하고, 계약군의 결속은 무너지고 더욱 분열되었다. 아가일 후작은 독립 위기에 직면하여 등급법을 폐지하고, 과거 제거했던 온건파(결의파(決議派))와 손을 잡고 크롬웰군에 대비했으나, 이를 인정하지 않는 소수의 강경파(항의파(抗議派))는 이탈했다. 크롬웰은 내분을 이용하여 스코틀랜드인들에게 성직자 비판을 통해 설득했고, 이에 응한 스코틀랜드인들이 속속 항복하면서 남부는 크롬웰군에 정복되었고, 계약파는 궁지에 몰렸다. 이듬해 1651년 찰스 2세는 역전을 노리고 잉글랜드를 역침공했으나 크롬웰군에 포착되어 우스터 전투에서 결정적인 패배를 당하고 찰스 2세는 대륙으로 망명했고, 1652년 8월 아가일 후작도 항복하여 스코틀랜드는 평정되어 공화정부에 병합되었다.[60]

3. 3. 아일랜드

1641년, 아일랜드에서는 잉글랜드의 오랜 지배와 종교 탄압에 반발한 가톨릭교도들의 봉기가 일어났다. 이 봉기는 잉글랜드와 스코틀랜드 의회 모두에게 위협으로 인식되었다.[63]

아일랜드 봉기는 여러 세력으로 나뉘어 복잡하게 진행되었다.[62]

1641년 10월 23일, 북부 얼스터에서 페림 오닐(Felim O'Neill of Kinard)과 로리 오무어(Rory O'Moore) 등이 주도하여 무장봉기를 일으켰다.[63] 봉기는 곧 아일랜드 전역으로 퍼져나갔고, 스페인과 프랑스의 지원을 받은 반란 세력은 더욱 강해졌다.[64]

1642년 10월 24일, 반란 세력은 "아일랜드 가톨릭 동맹"이라는 의회를 만들어 조직적으로 잉글랜드에 저항했다.[65] 가톨릭 동맹은 "하느님과 국왕을 위해"라는 명분을 내세웠지만, 잉글랜드 왕당파 내부의 가톨릭 반대 세력과 동맹 내부의 국왕 적대 세력 때문에 협상은 난항을 겪었다.

찰스 1세는 가톨릭 동맹을 적대했지만, 잉글랜드 내전이 발발하자 아일랜드와의 평화에 힘썼다. 오먼드 후작이 찰스 1세의 위임을 받아 가톨릭 동맹과 협상에 나섰고,[66] 1643년 9월 15일 양측은 휴전했다.[67]

그러나 평화 협상은 양측의 종교적, 정치적 요구 차이로 인해 진전되지 못했다. 찰스 1세의 비밀 특사 글래모건 백작과 교황 특사 리누치니의 개입은 상황을 더욱 복잡하게 만들었다.[67]

1646년 3월, 잉글랜드 왕실군의 거점 체스터가 함락되자 평화 조약이 체결되었지만, 이는 너무 늦은 조치였다. 의회군은 가톨릭을 적대했고, 가톨릭 동맹 내부에서도 조약을 둘러싼 내분이 일어났다. 결국 1649년 1월, 오먼드 후작과 가톨릭 동맹은 다시 평화 조약을 맺었지만, 그 사이 찰스 1세는 처형되었고, 올리버 크롬웰이 이끄는 공화정부군이 아일랜드를 침공했다.[68]

4. 전쟁의 전개

주교 전쟁을 종식시키려는 찰스 1세의 초기 시도는 실패했고, 적대자들은 협상보다 무력이 더 효과적이라는 것을 깨달았다. 스코틀랜드 교회에 주교와 기타 성공회 관행을 강요한 것은 스코틀랜드인 대부분의 반대에 부딪혔다. 스코틀랜드인들은 총회가 이끄는 장로교 통치 시스템을 지지했고, 개별 교회에서는 목사와 장로 위원회가 이끌었다. 1638년 국민 성약은 그러한 강요된 "혁신"에 반대할 것을 맹세했다. 서명자들은 성약자로 알려졌다.

아일랜드에서는 영국 성공회의 지배와 영국 및 스코틀랜드 의회의 과격한 주장에 염증을 느낀 소규모 아일랜드 음모자들이 "왕의 권리"를 명분으로 1641년 아일랜드 반란을 일으켰다. 이 봉기는 아일랜드의 프로테스탄트 공동체, 특히 스코틀랜드 교회와 유사한 관행을 가진 울스터의 성공회와 비국교도 프로테스탄트에 대한 광범위하고 폭력적인 공격을 특징으로 했다. 영국과 스코틀랜드에서는 이러한 살해가 왕의 승인을 받았다는 소문이 퍼져, 많은 사람들이 왕의 아일랜드 군대가 영국에 상륙할 경우 자신들의 운명도 그와 같을 것이라고 예상했다. 따라서 영국 의회는 아일랜드에서 반란을 진압하기 위한 왕실 군대에 자금을 지원하기를 거부했고, 대신 자체 군대를 조직하기로 결정했다. 왕도 마찬가지로, 왕에 대한 충성심이 자신의 운명에 가장 유리하다고 믿는 왕당파를 규합했다.

1642년 잉글랜드 내전이 발발했다. 스코틀랜드 성약자(장로교도)는 1643년 말 영국 의회와 연합하여 의회 승리에 중요한 역할을 했다. 왕의 군대는 런던 시의 재정력을 등에 업은 신모델군을 포함한 의회 군대의 효율성에 압도당했다. 1646년 5월 5일, 찰스 1세는 뉴어크온트렌트를 포위한 스코틀랜드 군대에 항복했다. 영국과 웨일즈 왕당파 군대와 수비대는 그 후 몇 달 동안 차례로 항복했다.

항복 후 찰스 1세는 스코틀랜드, 영국 의회의 장로교도, 신모델군의 ''거물''들에게 접근하여 타협을 시도했다. 그러나 신모델군과 의회 간의 불화가 심해졌고, 의회의 청교도들은 스코틀랜드 및 남은 왕당파의 동맹과 함께 잉글랜드 제2차 내전을 시작했다. 신모델군은 영국 왕당파와 의회파뿐만 아니라 스코틀랜드 참전자 동맹군도 물리쳤다. 스코틀랜드 참전자들과의 비밀 공모로 인해 찰스 1세는 반역죄로 기소되었다. 거물들과 그들의 민간 지지자들은 왕이나 의회의 청교도 다수파와 화해하지 못했다. 거물들은 의회를 정화하여 군대에 반대하는 사람들을 제거했고, 장의회는 찰스 1세를 반역죄로 재판에 회부하는 법안을 통과시켰다. 찰스 1세는 영국 국민에 대한 반역죄로 유죄 판결을 받고 1649년 1월 30일 처형되었다.

찰스 1세의 처형 후 장의회는 영국이 공화국임을 선포하고, 상원 없이 하원이 입법부로서 기능하며, 국무회의가 행정권으로서 기능할 것이라고 선언했다. 다른 두 왕국에서는 찰스의 처형으로 전쟁 당사자들이 통합되어 찰스 2세를 영국, 프랑스, 아일랜드의 왕으로 인정했다.

장의회는 영국 연방에 대한 아일랜드와 스코틀랜드 두 왕국의 위협에 대처하기 위해 올리버 크롬웰을 임명하여 아일랜드를 침략하고 정복하도록 했다. 1649년 8월, 그는 라스민 전투 직후 더블린 공성전이 왕당파에 의해 포기된 후 라스민에 영국군을 상륙시켰다. 1650년 5월 말, 크롬웰은 한 군대를 남겨 아일랜드 정복을 계속하고 영국으로 돌아와 스코틀랜드를 선제적으로 침략했다. 1650년 9월 3일, 그는 던바 전투에서 스코틀랜드 성약파를 물리쳤고, 그의 군대는 에든버러와 포스 강 이남의 스코틀랜드를 점령했다. 크롬웰은 그의 군대 대부분을 포스를 건너 스터링으로 진격하고 있었는데, 스코틀랜드 왕당파 군대를 지휘하던 찰스 2세가 영국 사령관보다 먼저 행동하여 스코틀랜드 기지를 이용해 영국을 침략했다. 크롬웰은 그의 군대를 나누어 일부를 스코틀랜드에 남겨 정복을 완료하고 나머지를 이끌고 남쪽으로 찰스 2세를 추격했다.

왕당파 군대는 영국 남쪽으로 이동하면서 영국 왕당파로부터 많은 지지를 얻지 못했기 때문에, 런던으로 직접 향하여 패배하는 대신 찰스는 웨일즈와 영국 서부 및 중부 지역이 연방에 맞서 일어설 것이라는 희망을 가지고 워세스터를 목표로 했다. 그러나 그런 일은 일어나지 않았고, 던바 전투 1년 후인 1651년 9월 3일, 신모델군과 영국 민병대 연대는 워세스터 전투에서 잉글랜드 내전의 마지막 왕당파 군대를 물리쳤다. 이것은 삼국간 전쟁에서 마지막이자 가장 결정적인 전투였다.

4. 1. 제1차 잉글랜드 내전 (1642년 ~ 1646년)

1642년 잉글랜드 내전이 발발했다. 스코틀랜드 성약자(장로교도)는 1643년 말 영국 의회와 연합하여 의회 승리에 중요한 역할을 했다. 왕의 군대는 런던 시의 재정력을 등에 업은 신모델군을 포함한 의회 군대의 효율성에 압도당했다. 1646년 5월 5일, 찰스 1세는 뉴어크온트렌트를 포위한 스코틀랜드 군대에 항복했다. 영국과 웨일즈 왕당파 군대와 수비대는 그 후 몇 달 동안 차례로 항복했다.1642년부터 잉글랜드에서 의회군과 왕당군 사이의 내전(제1차 잉글랜드 내전)이 시작되었다. 8월 22일, 찰스 1세는 잉글랜드 중부의 노팅험에서 거병했고, 의회파는 에식스 백작 로버트 드베루를 총사령관으로 임명했다. 올리버 크롬웰도 의회파에 자금을 제공하고, 모집한 기병대(철기대)를 이끌고 에식스 백작 휘하에 합류했다. 10월 23일 에지힐 전투에서 양군은 충돌했다. 왕당군은 찰스 1세의 조카 루퍼트(후일 컴벌랜드 공작)가 이끄는 기병대가 의회군 일부를 격파했지만, 의회군도 선전하여 결착을 보지 못했고, 에지힐 전투는 무승부로 끝났다. 찰스 1세 등 왕당군은 런던 함락을 시도했으나 방비가 견고하여 단념하고, 옥스퍼드로 후퇴하여 군사 거점으로 삼았다. 이 시점에서 에식스 백작의 우유부단한 태도가 드러나는 가운데, 크롬웰은 고향인 잉글랜드 동부로 물러가 철기대 증강을 추진했다. 한편, 해군과 주요 항구는 의회파의 워릭 백작 로버트 리치가 확보하고 있었다.[22][23]

이듬해 1643년에 왕당군은 공세에 나섰다. 찰스 1세는 옥스퍼드 포위를 향한 에식스 백작의 군대에 승리했다. 북부 요크셔에서는 왕당파 뉴캐슬 백작 윌리엄 캐번디시가 의회파 퍼디낸드 페어팩스, 토마스 페어팩스 부자와 싸워, 6월 30일 애드월턴 무어 전투에서 격파했다. 서부에서도 왕당군이 우세하여, 랄프 홉턴이 의회파 서부 연합군 사령관 윌리엄 월러를 상대로 7월 5일 랜즈다운 전투와 7월 13일 라운드웨이 다운 전투에서 연승을 거두었고, 왕당군이 3방향에서 런던을 노리는 체제가 갖춰졌다. 왕당군의 런던 진격은 직전에 중지되었고, 9월 20일 에식스 백작군과 왕당군이 충돌한 제1차 뉴베리 전투는 결착이 나지 않았다. 열세에 몰린 의회군은 맨체스터 백작 에드워드 몬태규를 사령관으로 하는 동부 연합을 결성했다. 크롬웰은 부사령관으로서 동부 방어에 전력을 다하고, 왕당파 봉기를 진압하는 한편 북부의 페어팩스 부자와 협력하여 남하한 뉴캐슬 백작 군대를 10월 11일 윈스비 전투에서 격파하여 동부를 확보하고 명성을 높였다. 또한 의회파는 9월 25일에 스코틀랜드와 엄숙한 동맹과 계약을 체결하여 체제를 재정비했다.[24][25]

1644년 4월, 동부 연합과 페어팩스 부자가 합류한 의회군과 스코틀랜드군은 요크에 틀어박힌 뉴캐슬 후작(뉴캐슬 백작)을 포위했으나 루퍼트의 구원군이 온 까닭에 중단되었고, 7월 2일 마스턴 무어 전투에서는 크롬웰의 활약으로 맞선 뉴캐슬 후작과 루퍼트의 왕당군에 승리하여 북부는 의회군이 빼앗았다. 월러도 3월 29일 처스턴 전투에서 홉턴군을 격파하고 에식스 백작군과 합류하여 옥스퍼드로 향했고, 찰스 1세는 남서쪽으로 후퇴하여 전황은 의회군이 유리하게 진행되었다. 그러나 여전히 내전의 결착은 나지 않았고, 8월 로스트위시엘 전투에서 왕당군의 반격을 받아 에식스 백작이 패배했고, 의회로부터 구원 명령을 받은 맨체스터 백작은 명령을 거부하는 태도를 보였으며, 10월 제2차 뉴베리 전투에서도 우유부단한 태도를 취했기 때문에 의회군은 호기를 놓쳤고 왕당군이 회복했다. 크롬웰은 이러한 맨체스터 백작의 태도에 분노하여 상관을 비난했고, 의회가 크롬웰을 옹호하는 파벌과 비난하는 파벌(독립파·장로파)로 나뉘는 가운데, 12월에 그가 의회에 군제 개혁을 제안함으로써 진전이 보였고, 1645년 2월 15일에 뉴 모델 군이 창설되었고, 4월 3일에 사퇴 조례가 성립됨으로써 에식스 백작·맨체스터 백작·월러 등은 군에서 제외되었고, 각각의 군세와 철기대를 재편성한 뉴 모델 군의 사령관에 토마스 페어팩스가, 부사령관에 크롬웰이 취임했다.[26]

처음에는 실전 경험과 질에서 뛰어난 왕당군이 유리하게 싸웠지만, 뉴 모델 군을 비롯한 군제 개혁이 이루어져 의회군이 강화되자 의회군이 우세해졌다. 처음에는 철기대 대장에 불과했던 크롬웰은 의회군에서 점차 두각을 나타내어 뉴 모델 군 결성에 있어서는 부사령관이 되었다. 의회군은 1645년 6월 14일 네이스비 전투에서 승리를 결정지었고, 크롬웰은 서부를, 페어팩스는 남서부를 소탕했고, 루퍼트는 9월 10일에 브리스톨에서 항복했고, 홉턴도 속수무책으로 격파되었고, 1646년 6월 24일에 페어팩스가 옥스퍼드도 함락시켜 제1차 내전을 종결시켰다.[27][28]

4. 2. 제2차 잉글랜드 내전 (1648년 ~ 1649년)

찰스 1세는 아버지 제임스 1세와 마찬가지로 왕권신수설을 믿었고, 이로 인해 왕실과 잉글랜드 의회 간의 관계가 매우 나빠졌다. 잉글랜드 국교회가 여전히 우세했지만, 의회 의원 약 3분의 1을 차지하는 강력한 청교도 세력이 목소리를 내기 시작했고, 이들은 스코틀랜드 장로교도들과 많은 신념을 공유했다.[3]잉글랜드 의회와 국왕은 조세, 군사비 지출, 정부에서 의회의 역할 등을 두고 반복적으로 갈등을 빚었다. 찰스 1세는 여러 위기를 맞았지만, 왕국이 내전으로 치닫는 것을 막지 못했다. 찰스 1세가 스코틀랜드 원정을 위한 자금을 의회에 요청했을 때 의회는 거부했고, 이후 영구적으로 회기 중임을 선포했다(장기 의회).[3]

1642년 잉글랜드 내전이 발발했다. 스코틀랜드 성약자(장로교도)는 1643년 말 영국 의회와 연합하여 의회 승리에 중요한 역할을 했다. 2년 이상 왕의 군대는 신모델군을 포함한 의회 군대에 압도당했고, 1646년 5월 5일 찰스 1세는 스코틀랜드 군대에 항복했다.[3]

항복 후 찰스 1세는 스코틀랜드, 영국 의회의 장로교도, 신모델군의 ''거물''들에게 접근하여 타협을 시도했다. 그러나 신모델군과 의회 간의 불화가 심해졌고, 의회의 청교도들은 스코틀랜드 및 남은 왕당파의 동맹과 함께 잉글랜드 제2차 내전을 시작했다.[3]

신모델군은 영국 왕당파와 의회파뿐만 아니라 스코틀랜드 참전자 동맹군도 물리쳤다. 스코틀랜드 참전자들과의 비밀 공모로 인해 찰스 1세는 반역죄로 기소되었다.[4] 거물들과 그들의 민간 지지자들은 왕이나 의회의 청교도 다수파와 화해하지 못했다. 거물들은 의회를 정화하여 군대에 반대하는 사람들을 제거했고, 장의회는 찰스 1세를 반역죄로 재판에 회부하는 법안을 통과시켰다. 찰스 1세는 영국 국민에 대한 반역죄로 유죄 판결을 받고 1649년 1월 30일 처형되었다.[4]

4. 3. 제3차 잉글랜드 내전 (1649년 ~ 1651년)

Third English Civil War영어찰스 2세는 스코틀랜드에서 왕으로 추대되어 잉글랜드와 전쟁을 벌였으나, 올리버 크롬웰이 이끄는 잉글랜드군에 패배하였다. 이후 찰스 2세는 망명길에 올랐다.[1]

4. 4. 스코틀랜드 내전 (1644년 ~ 1645년)

1644년 아일랜드 연합군이 스코틀랜드 내전을 일으켰다. 스코틀랜드 왕당파는 1644년에서 1645년 사이에 일련의 승리를 거두었지만, 잉글랜드 내전이 끝난 후 주력 언약파 군대가 스코틀랜드로 돌아오자 붕괴되었다.[55]한편, 장로교를 지켜낸 스코틀랜드에서는 국교군이 결집하는 의미가 희미해지고 있었다. 이러한 상황에서 몬트로즈 후작을 중심으로 한 국교군 온건파는 찰스 1세에게 충성을 맹세하고, 1644년에 봉기하여, 1645년 인버로키 전투와 킬시스 전투에서 아가일 후작 등 국교군 강경파를 무찔렀다. 국교군 온건파는 사실상 왕당파가 되었다.[56]

그러나 잉글랜드 내전이 의회군의 승리로 끝나자, 몬트로즈 후작은 돌아온 원정군과 아가일 후작에게 필립호프 전투에서 패배하고 대륙으로 망명했다. 1650년 재기하여 스코틀랜드로 돌아왔지만 체포되어 처형되었고, 스코틀랜드는 잠시 아가일 후작의 통치 체제가 되었다.[57]

4. 5. 크롬웰의 아일랜드 원정 (1649년 ~ 1653년)

잉글랜드 공화국은 내전의 발단이었던 가톨릭 동맹에 대한 적개심과, 대륙으로 망명했던 왕당파가 아일랜드를 경유하여 잉글랜드에 상륙할 우려로 아일랜드 원정을 검토했다. 아일랜드 사령관으로 선택된 인물은 올리버 크롬웰이었다. 크롬웰은 사위인 헨리 아이어턴을 부사령관으로 삼아 1649년 8월 12일에 아일랜드에 상륙했다.[69]크롬웰의 상륙 전, 아일랜드의 여러 세력은 이미 약화된 상태였다. 가톨릭 동맹은 오먼드 후작과의 협상을 둘러싼 대립으로 분열되어 있었다. 왕당파에 협력하는 찬성파는 물론이고 반대파를 이끄는 오웬 로 오닐의 군세도 전력 부족으로 5월에 아일랜드에 주둔하고 있던 의회군과 휴전을 맺고 있어 크롬웰에 대항할 수 있는 상태가 아니었다. 오먼드 후작 등 왕당파도 8월 2일 래스마인즈 전투에서 의회군의 기습으로 대패하여, 크롬웰의 토벌 대상은 발을 맞추지 못한 왕당파로 향하게 되었다.[69]

크롬웰은 아일랜드에 상륙하자마자 9월 11일 드로헤다 공성전을 시작으로 왕당파와 일반 시민들을 학살했다. 오먼드 후작은 속수무책으로 1650년 말 프랑스로 망명했다. 이어서 공격받은 가톨릭 동맹도 즉시 패색이 짙어졌고, 11월 오웬의 사망까지 더해져 크롬웰에게 격파되었다. 아일랜드는 크롬웰에게 대부분 정복당했다. 1650년 5월, 크롬웰은 스코틀랜드 진압을 위해 중도 귀국했지만, 아이어턴이 원정을 이어받았다. 1651년 11월 아이어턴의 사망 후에는 찰스 플리트우드와 에드먼드 러들로가 계속해서 진압을 이어갔다. 1652년에는 조직적인 저항이 불가능해진 상황이 되어, 5월에 사실상 종전을 맞이했다.[70]

크롬웰의 정복 과정과 그가 스코틀랜드로 건너간 후, 아일랜드 각지에서 극심한 학살이 자행되었다. 과거 봉기 때 뉴잉글랜드에 대한 약탈과 학살이 있었던 것은 사실이지만, 그것을 훨씬 능가하는 규모의 보복이 이루어졌다. 함락된 도시에서 작은 배를 타고 도망치려는 시민들을 배째로 가라앉히거나, 패잔병과 농민들이 피난한 교회를 건물째 불태우는 일 등이 반복되었고, 당시 인구의 1/3에 해당하는 60만 명이 살해되거나 노예로 팔리거나 혹은 아사했다고 한다.[71]

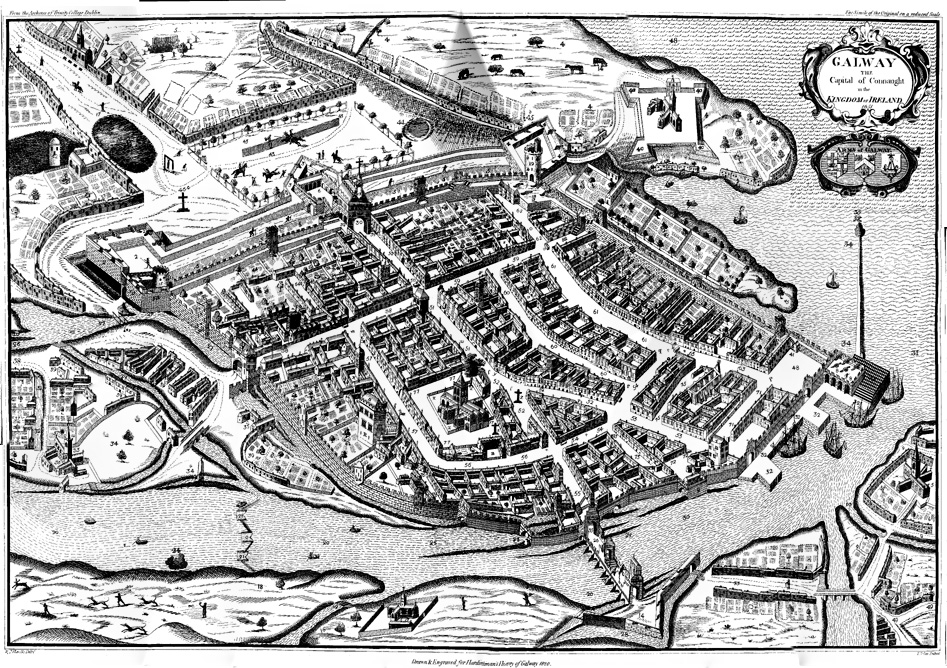

게일인의 중심 도시 골웨이의 시민들은 추방되었고, 3만 명이 대륙으로 이주했으며, 남은 것은 "토리"라고 불리는 강도들뿐이었다. 이것이 후에 토리당의 이름의 유래가 된다. 살육이 이처럼 대규모로 이루어진 것은 크롬웰 자신이 "야만인에 대한 신의 정당한 심판"이라고 했던 것도 있지만, 공화정부군 병사들 사이에 침투한 침례교도들의 가톨릭에 대한 과도한 적개심이 지적되고 있다. 이러한 학살은 아일랜드인들의 기억에 남아 현재까지 전해지고 있다.

공화정부는 정복한 올드 잉글리시들의 토지를 잉글랜드인들에게 분배하기 시작했다. 여기에는 병사들에게 지급할 봉급을 체납하여 대신 아일랜드 토지를 부여한다는 증서를 발행한 것과, 상인들로부터 아일랜드 토지를 담보로 투자를 받은 두 가지 이유가 있었다. 이 둘을 변제하기 위해, 미어 아이리시는 물론 올드 잉글리시까지 몰아내고 상인과 병사들에게 분배되었다. 생활고에 시달리던 병사들의 증서는 군 장교들에게 헐값(액면가의 1/4~1/5)에 사들여졌고, 장교가 아일랜드의 지주가 되는 경우도 많았다.[72]

5. 잉글랜드 공화정 (1649년 ~ 1660년)

찰스 1세가 처형된 후, 장의회는 잉글랜드가 공화국임을 선포하는 법률을 통과시켰다. 이로써 잉글랜드는 상원 없이 하원이 입법부 기능을 하고, 국무회의가 행정권을 행사하는 공화정이 되었다. 이는 잉글랜드 역사상 최초의 민주 공화정이라는 점에서 의미가 크다.

그러나 잉글랜드 공화정은 찰스 2세를 지지하는 스코틀랜드와 아일랜드의 위협에 직면해야 했다. 장의회는 올리버 크롬웰을 임명하여 아일랜드와 스코틀랜드를 정복하도록 했다. 1649년 8월, 크롬웰은 더블린에 상륙하여 아일랜드 정복을 시작했다. 1650년에는 던바 전투에서 스코틀랜드 군대를 격파하고 에든버러와 포스 강 이남 지역을 점령했다.

1651년, 찰스 2세가 이끄는 왕당파 군대는 잉글랜드를 침공했지만, 워세스터 전투에서 패배하면서 삼국간 전쟁은 사실상 종결되었다. 이후 9년간 잉글랜드, 스코틀랜드, 아일랜드는 잉글랜드 공화국의 통치를 받았다.

잉글랜드 공화정은 왕정과 공화정 사이의 주목할 만한 타협을 이루었지만, 크롬웰의 법적 지위와 계승 문제는 불분명했다. 잉글랜드 공화정 기간 동안 제안된 여러 헌법은 실현되지 못했다.

장기적으로 잉글랜드 민주주의에 기여한 두 가지 유산은 다음과 같다:

- 찰스 1세의 처형 이후, 전제 정치와 왕권신수설은 더 이상 존재할 수 없게 되었다.

- 신모델군의 과도한 행위, 특히 장군 통치 기간 동안의 행위는 군사 독재와 군사 통치에 대한 불신을 남겼다.

잉글랜드 공화정 시대에 잉글랜드 청교도들은 종교적 자유를 누렸지만, 가톨릭교도들은 그렇지 못했다. 청교도들은 잉글랜드 교회와 상원을 폐지했다. 크롬웰은 단기 의회를 해산했지만, 대안을 제시하지 못했고, 평등파가 원했던 민주주의로 나아가지도 않았다.

공화정 시대에 신모델군은 아일랜드와 스코틀랜드를 점령했다. 아일랜드에서는 아일랜드 가톨릭교도들의 토지가 몰수되고 가혹한 처벌법이 시행되었다. 잉글랜드는 아일랜드와 스코틀랜드 의회를 폐지하고 대표를 파견했지만, 실질적인 권한은 없었다.

1658년 크롬웰이 사망하자 잉글랜드 공화정은 해체되었지만, 큰 폭력 사태는 없었다. 역사가들은 조지 몽크와 같은 정치인들이 위기를 극복했다고 평가한다. 1660년, 찰스 2세는 잉글랜드, 스코틀랜드, 아일랜드의 국왕으로 복위되었다. (왕정 복고)

왕정 복고 이후 정치 체제는 전쟁 이전으로 돌아갔다. 찰스 2세는 브레다 선언을 통해 화해를 제안하고 잉글랜드 내전 관련 범죄에 대한 사면을 약속했지만, 왕살이에 직접 관여한 사람들은 처벌받았다. 종교적, 정치적 동기를 가진 사람들은 탄압받았다. 스코틀랜드와 아일랜드는 의회를 회복했고, 일부 아일랜드인들은 토지를 되찾았으며, 신모델군은 해산되었다. 그러나 종교, 의회의 권한, 삼국 간의 관계 등 전쟁의 원인이 된 문제들은 해결되지 않고 연기되었다가 1688년 명예혁명 때 다시 부상했다.

현대 영국의 특징인 시민 통제하의 강력한 상비군을 둔 개신교 입헌군주제는 삼국 전쟁에서 예고되었으며, 이후 영구적으로 등장했다.

5. 1. 크롬웰의 호국경 정치 (1653년 ~ 1658년)

올리버 크롬웰은 의회와 군대의 갈등이 심화되는 상황에서 1653년 4월 20일 의회를 강제 해산하고 베어본즈 의회를 구성했다.[34] 베어본즈 의회는 '성자 의회', '추천 의회' 등으로 불렸으며, 7월 4일에 개회했다.[35] 이 의회에서는 급진파인 토머스 해리슨과 온건파인 존 램버트가 중심적인 역할을 했고, 크롬웰은 양측 모두에게 영웅으로 추대받았다.[35] 그러나 의회 내 급진파와 온건파의 대립이 끊이지 않아 크롬웰은 의회에 대한 기대를 접게 되었다.[35]결국 온건파는 의회 해산과 크롬웰의 국왕 취임을 추진했고, 12월 12일 베어본즈 의회는 자진 해산했다.[36] 크롬웰은 이러한 계획에 동의하지 않았지만, 의회가 해산된 상황에서 어쩔 수 없이 '호국경'(Lord Protector)이라는 직책으로 정권을 맡게 되었다.[36][37]

1653년 12월 16일 수립된 호국경 체제는 호국경, 국무회의, 의회의 삼자 균형을 추구했지만, 실제로는 크롬웰의 군사 독재로 이어졌다.[38] 크롬웰은 합의에 의한 정치를 지향했지만, 왕당파, 평등파, 제5왕국파 등 다양한 세력 간의 합의는 사실상 불가능했다.[38]

1654년 9월 3일 소집된 제1회 의회는 정부의 지배 도구였던 군대 감축을 요구했고, 크롬웰은 군대와 의회 사이에서 갈등하다 1655년 1월 22일 의회를 해산했다.[38][39] 이후 각지에서 반란이 잇따르자, 크롬웰은 군정감 설치 등 독재적인 수단을 동원해야 했다.[38][39]

재정 악화로 인해 크롬웰은 1656년 9월 17일 제2회 의회를 소집할 수밖에 없었다.[40] 의회는 보수화 경향을 강화하며 1657년 2월 헌정장전 수정안인 『겸손한 청원과 권고』를 제출했다.[40] 이 수정안은 크롬웰에게 왕의 칭호를 수여하고 상원 부활을 요구하는 등 스튜어트 왕조 시대로의 회귀를 시도했다.[40] 크롬웰은 왕의 칭호를 제외한 대부분의 내용을 수락했지만(5월 25일), 이는 결국 왕정 복고로 이어지는 길을 열었다는 평가를 받는다.[40]

6. 왕정복고 (1660년)

올리버 크롬웰이 사망하고 그의 아들 리처드 크롬웰이 호국경직을 계승했지만, 그는 이 직책을 유지할 능력이 부족했다. 1659년, 리처드는 은퇴하고 호국경직을 사임했다.[42] 군대마저 분열되었고, 조지 몽크가 이끄는 스코틀랜드군이 잉글랜드로 진군하여 1660년 2월 런던을 장악했다.[7] 몽크는 협약 의회를 소집하여 찰스 2세를 왕으로 추대했고, 1660년 5월 1일 의회 법률에 의해 왕정복고가 이루어졌다.

왕정복고 이후, 정치 체제는 전쟁 이전 상태로 돌아갔다. 브레다 선언[44]을 통해 찰스 2세는 내전 중 범죄에 대한 사면을 약속했지만, 찰스 1세의 처형에 관여한 사람들은 처벌받았다. 왕당파는 크롬웰의 시신을 발굴하여 사후 처형을 집행하기도 했다.[46]

왕정복고는 혁명의 실패로 보일 수 있지만, 잉글랜드 의회의 권한 강화와 입헌군주제 발전의 토대를 마련했다는 점에서 긍정적인 측면도 존재한다.

7. 결과 및 영향

삼국 전쟁은 잉글랜드, 스코틀랜드, 아일랜드에 걸쳐 광범위한 영향을 미쳤다. 전쟁 결과, 잉글랜드에서는 왕정이 폐지되고 공화정이 수립되었으며, 이는 올리버 크롬웰의 군사 독재로 이어졌다. 스코틀랜드와 아일랜드는 잉글랜드에 의해 정복되었고, 특히 아일랜드에서는 가톨릭교도들에 대한 대규모 토지 몰수와 탄압이 이루어졌다.

전쟁의 주요 원인 중 하나는 종교적 갈등이었다. 잉글랜드 국교회와 청교도, 스코틀랜드 장로교, 아일랜드 가톨릭교도 간의 갈등은 전쟁을 격화시키는 요인이 되었다. 특히 스코틀랜드에서는 주교 전쟁을 통해 장로교 통치 시스템을 지지하는 성약자들이 스코틀랜드 교회에 주교와 성공회 관행을 강요하는 것에 반대하며, 국민 성약을 맺고 저항했다.[47]

1641년 아일랜드 반란은 아일랜드의 프로테스탄트 공동체, 특히 성공회와 비국교도 프로테스탄트에 대한 광범위한 공격으로 이어졌고, 이는 영국과 스코틀랜드에서 왕의 승인을 받았다는 소문이 퍼지면서 잉글랜드 내전 발발의 한 원인이 되었다. 잉글랜드 내전에서 스코틀랜드 성약자들은 1643년 말 영국 의회와 연합하여 의회 승리에 중요한 역할을 했다.

전쟁 후, 장의회는 찰스 1세를 반역죄로 처형하고 잉글랜드를 공화국으로 선포했다. 그러나 찰스 1세의 처형은 오히려 전쟁 당사자들을 통합시켜 찰스 2세를 영국, 프랑스, 아일랜드의 왕으로 인정하게 만들었다. 이후 크롬웰은 아일랜드와 스코틀랜드를 침략하여 정복했고, 던바 전투에서 스코틀랜드 성약파를 물리쳤다.[31][32] 워세스터 전투는 삼국 전쟁에서 마지막이자 가장 결정적인 전투였으며, 이 전투에서 신모델군과 영국 민병대 연대는 잉글랜드 내전의 마지막 왕당파 군대를 물리쳤다.

잉글랜드 공화국 시대 동안 잉글랜드, 스코틀랜드, 아일랜드는 의회 신모델군의 고위 인사들과 그들의 민간 지지자들에 의해 지배되었다. 올리버 크롬웰 사후 연방의 통제는 불안정해졌고, 결국 협약 의회와 조지 몽크의 주도로 왕정 복고가 이루어져 찰스 2세가 삼국의 국왕으로 복귀했다.[7]

삼국 전쟁은 단기적으로는 왕국과 국민들에게 큰 변화를 가져오지 못했지만, 장기적으로는 영국 민주주의의 두 가지 유산을 남겼다. 첫째, 찰스 1세의 처형으로 왕권신수설은 더 이상 존재하지 않게 되었고, 미래의 군주는 전제 정치를 시도하기 어려워졌다. 둘째, 신모델군의 과도한 행위는 군사 독재와 군사 통치에 대한 불신을 남겼다.

왕정 복고 이후 정치 체제는 전쟁 이전의 헌법적 위치로 돌아갔지만, 종교, 국왕에 대한 의회의 권한, 삼국 간의 관계 등 전쟁의 원인이 된 문제들은 완전히 해결되지 않고 연기되었다. 이러한 문제들은 명예혁명을 통해 다시 논쟁의 대상이 되었고, 결국 영국은 강력한 상비군을 시민 통제하에 둔 개신교 입헌군주제로 발전하게 되었다.

7. 1. 한국에 대한 함의

삼국 전쟁은 한국의 민주화 운동과 민족 문제 해결에 시사하는 바가 크다. 왕권신수설에 대한 저항, 종교적 자유와 관용을 향한 열망, 민주주의적 가치의 태동은 한국의 역사적 경험과도 맞닿아 있다. 특히, 찰스 1세가 고역죄로 처형된 사건은 왕권신수설이 더 이상 존재하지 않음을 보여주며, 미래의 영국 군주가 신민들의 전제 정치를 용인하지 않을 것이라는 점을 시사한다.8. 역사적 평가

삼국 전쟁은 다양한 관점에서 평가되어 왔다. 전쟁 직후에는 단순한 불상사로 여겨졌으나, 시간이 지나면서 절대왕정에 대항한 근대화의 첫걸음으로 평가받기 시작했다.

19세기 자유주의 사관에서는 삼국 전쟁을 "잉글랜드의 난", "청교도 혁명", "잉글랜드 혁명" 등으로 부르며, 전제정과 봉건제에 맞선 자유와 자본주의의 투쟁으로 묘사했다. 이는 근대 사회의 중요한 시기로 여겨졌으며, 청교도 정신에서 민주주의 정신을 발견하고, 당시 프랑스와 같은 다른 국가들과 비교하여 영국의 선진성을 강조했다.

19세기 차티스트 운동이 확산되고 마르크스주의 역사관(사적 유물론)이 퍼지면서, 삼국 전쟁은 부르주아 혁명으로 분류되었다. 크리스토퍼 힐과 리처드 헨리 타우니와 같은 마르크스주의 역사학자들은 이 이론을 지지하며, 정통 학설인 휘그 사관에 대한 반대 이론으로서 중요한 위치를 차지했다. 이 이론은 일본에도 수용되어 오쓰카 사학으로서 영국사 연구의 주류가 되었다.[79]

스튜어트 왕조 시대의 잉글랜드 왕국은 잉글랜드 국교회(개신교)를 통한 국왕의 절대왕정 체제를 유지하면서도, 부를 축적하며 성장하는 세력과 몰락하는 세력이 혼재하는 등 튜더 왕조 시대와는 다른 사회 체계를 보였다. 30년 전쟁에서 1624년 프랑스 왕국의 요청으로 덴마크-노르웨이를 반합스부르크 동맹에 끌어들이기 위해 자금을 지원하면서 왕실 재정은 어려움을 겪었다.

1625년 잉글랜드와 스코틀랜드 왕위를 계승한 찰스 1세는 변화에 대응하는 능력이 부족했고, 왕권신수설을 내세워 의회와 대립하면서 대륙의 전란이 잉글랜드에도 영향을 미치게 되었다. 잉글랜드 내전은 1641년 아일랜드 가톨릭 세력이 봉기하여 아일랜드 가톨릭 동맹 정권을 수립하면서 시작되었다. 이듬해인 1642년 잉글랜드에서도 왕과 의회의 대립으로 제1차 잉글랜드 내전이 발발했다. 스코틀랜드에서도 두 차례의 주교 전쟁을 거쳐 1644년 국민 동맹(동맹파)과 국왕파 사이에 스코틀랜드 내전이 일어났다. 특히 잉글랜드에서는 청교도 사상의 영향을 받아 민중 운동이 점차 과격해지고 규모가 커졌다.

왕당파(기사당)와 의회파(원형 두건 당) 간의 내전은 의회파의 승리로 끝났지만, 의회파 내부에서도 갈등이 발생하여 제2차 잉글랜드 내전이 일어나 찰스 1세가 처형되었다.

왕정이 폐지되고 공화정인 잉글랜드 공화국(1649년 - 1660년)이 수립되었지만, 제3차 잉글랜드 내전은 각 진영의 승리로 인해 삼국 전쟁으로 확대되었다. 특히 아일랜드에서는 현재까지 이어지는 아일랜드 문제의 발단이 된 크롬웰의 아일랜드 침략(1649년 - 1653년)이 발생했다. 1652년에는 영란 전쟁(제1차 영란 전쟁)이 발발하여 잉글랜드 내전을 진압한 후에도 잉글랜드 공화국은 안정되지 못했고, 1653년에는 군사적 공을 세운 올리버 크롬웰이 추대되는 형식으로 호국경이 되었다. 1654년에는 영서 전쟁이 시작되어 덩케르크를 점령했지만, 호국경 체제는 5년 만에 무너졌다.

1660년 잉글랜드 왕정복고로 청교도 혁명은 실패로 끝났고, 잉글랜드, 스코틀랜드, 아일랜드는 다시 왕정으로 돌아갔다. 그러나 성채 법정과 독자적인 재원을 잃은 스튜어트 왕조의 왕권 약화는 분명했다. 실권을 장악한 잉글랜드 의회는 왕권신수설과 절대 왕정을 지향하는 왕과의 갈등을 심화시켰고, 이는 곧 명예 혁명을 초래하여 왕 중심의 절대 군주제에서 의회 중심의 입헌 군주제로 전환하게 되었다. 청교도 혁명은 스튜어트 왕조가 목표로 했던 절대주의에서 벗어났다는 점에서 시민 혁명의 하나로 분류되며, 현재는 명예 혁명과 함께 영국 혁명으로 논의되는 경우가 많다.

1639년 맹약 전쟁과 주교 전쟁부터 1651년 크롬웰의 정복까지의 내전은 스코틀랜드 혁명이라고 불린다. 잉글랜드에서 급진 세력이 독립파나 침례파였던 반면, 스코틀랜드에서는 장로파 내에서 강경파(아가일 공작(아치볼드 캠벨)와 온건파(몬트로즈 공작(제임스 그레이엄) 등으로 나뉘었다. 강경파는 왕에 대한 철저한 항전과 스코틀랜드의 실질적 지배를 목표로 한 반면, 온건파는 맹약의 목적이 장로교 확립뿐이며 스코틀랜드는 국왕에게 돌아가야 한다고 생각했다.[47] 이러한 차이는 내전은 물론 대 잉글랜드 외교에도 영향을 미쳤고, 강경파의 승리와 실권 장악이 잉글랜드와의 대립을 초래한 원인 중 하나가 되었다. 이후 크롬웰의 원정으로 스코틀랜드는 역사상 처음으로 직접적인 지배를 받게 되었다.

참조

[1]

웹사이트

Charles I (1600–1649) 1635–before June 1636

https://www.rct.uk/c[...]

2023-02-05

[2]

백과사전

English Civil Wars : Causes, Summary, Facts, & Significance

https://www.britanni[...]

2018-06-19

[3]

웹사이트

The origins of the wars of the three kingdoms

http://www.open.edu/[...]

2015-07-24

[4]

서적

Pym Letters. Caribbeana: Being Miscellaneous Papers Relating to the History, Genealogy, Topography, and Antiquities of the British West Indies. Volume II.

Mitchell Hughes and Clarke

[5]

서적

Memorials of the Discovery and Early Settlement of the Bermudas or Somers Islands 1515–1685, Volume I

The Bermuda Historical Society and The Bermuda National Trust

[6]

서적

Memorials of the Discovery and Early Settlement of the Bermudas or Somers Islands 1515–1685, Volume I

The Bermuda Historical Society and The Bermuda National Trust

[7]

백과사전

[8]

서적

今井(1990)、P113 - P117、P119 - P121。

[9]

서적

浜林(1959)、P12 - P27。

[10]

서적

エリザベス1世治世期で82万ポンド、ジェームズ1世は77万ポンド、チャールズ1世は65万ポンドの領地を売りに出して当座をしのいだ。革命中に政府が売却した残りの王領地は200万ポンド未満であったといわれるから、3人の王をあわせて半分以上となる。浜林(1959)、P28 - P29。

[11]

서적

浜林(1959)、P27 - P31。

[12]

서적

今井(1990)、P153 - P155。

[13]

서적

浜林(1959)、P72 - P74。

[14]

문서

船舶税の徴収を確実なものとするために、徴税にあたっている州長官に歩合制の報酬と、徴税を監視する没収官の派遣を導入した。無給の名誉職であった州長官にとって屈辱的なこの改革はかえって反発を招き、税収は予定額の2割に落ち込んだ。

[15]

서적

浜林(1959)、P75 - P79、P85 - P89、今井(1990)、P171 - P189、清水、P19 - P24、P31 - P33。

[16]

서적

ストラフォード伯は1632年から1640年4月までアイルランドへ赴任、ロードと同じく国王に服従させるため監督制の強制と収奪を行い、アイルランドの財政均衡に成功しイングランド本国にも利益を上げることが出来た。しかし彼が帰国すると力で押さえ付けられていたアイルランド住民が反乱を起こし、革命の発火点となった。浜林(1959)、P80 - P81、今井(1990)、P187。

[17]

서적

浜林(1959)、P89 - P92、P96 - P106、今井(1990)、P191 - P194、清水、P33 - P46。

[18]

서적

浜林(1959)、P107 - P115、P173 - P176、今井(1990)、P194 - P197、清水、P46 - P51。

[19]

서적

今井(1990)、P215 - P216、ウェッジウッド、P540 - P541。

[20]

서적

ウェッジウッド、P19 - P20、P52、P57、P73 - P74、P89 - P90、P268 - P271。

[21]

서적

浜林(1959)、P163 - P166。

[22]

서적

松村、P145。

[23]

서적

浜林(1959)、P129 - P130、今井(1984)、P52 - P53、P56 - P59、今井(1990)、P197、P200、清水、P60 - P64。

[24]

서적

鉄騎隊に訓練を施し集団戦法を得意とする精鋭部隊に作り上げ、戦功を挙げたクロムウェルは議会から一目置かれるようになり、1644年1月には公式に東部連合副司令官に任命、スコットランドとイングランドが同盟を結び両王国委員会が設置されるとその一員に選ばれ、軍人としても政治家としても台頭していった。またこの年6月に議会派の中心人物だったハムデンが国王軍との戦いで敗死、12月にピムが病死したこともクロムウェルが議会、ひいては革命の指導者にのし上がった一因になった。今井(1984)、P63 - P72、清水、P64 - P69、P73。

[25]

서적

浜林(1959)、P130 - P132、P135 - P140、今井(1984)、P60 - P63、P73 - P74、今井(1990)、P201 - P203、清水、P69 - P73。

[26]

서적

浜林(1959)、P140 - P147、今井(1984)、P74 - P87、今井(1990)、P203 - P208、松村、P145 - P146、清水、P76 - P87。

[27]

서적

松村、P146。

[28]

서적

浜林(1959)、P147 - P148、P180 - P184、P191 - P192、今井(1984)、P87 - P92、P117 - P123、今井(1990)、P208 - P209、P213 - P215、清水、P88 - P97、P138 - P148。

[29]

서적

浜林(1959)、P156 - P162、P174 - P180、P187 - P190、今井(1984)、P94 - P116、P123 - P141、今井(1990)、P209 - P213、清水、P99 - P120。

[30]

서적

今井(1984)、P172 - P173、今井(1990)、P215 - P217、P223。

[31]

서적

スコットランド出兵に関して、フェアファクスが議会の出兵命令を拒否してクロムウェルの説得を振り切り司令官を辞職、クロムウェルが代わりに司令官として出兵することになった。このフェアファクスの態度はかつての同盟国スコットランドへの侵略に抵抗があったからとも、妻や周囲の人々に説得され長老派に心を傾けたからとも言われている。浜林(1959)、P202 - P203、今井(1984)、P160 - P161、清水、P175。

[32]

서적

浜林(1959)、P193 - P203、今井(1984)、P144 - P160、今井(1990)、P217 - P220、清水、P155 - P176。

[33]

서적

浜林(1959)、P203 - P204、今井(1984)、P160 - P168。

[34]

서적

浜林(1959)、P204 - P207、今井(1984)、P169 - P185、今井(1990)、P223 - P224、清水、P189 - P200。

[35]

서적

浜林(1959)、P208 - P210、今井(1984)、P189 - P193、今井(1990)、P224 - P225、清水、P200 - P208。

[36]

서적

(제목 없음)

[37]

서적

(제목 없음)

[38]

서적

(제목 없음)

[39]

서적

(제목 없음)

[40]

서적

(제목 없음)

[41]

서적

(제목 없음)

[42]

서적

(제목 없음)

[43]

서적

(제목 없음)

[44]

서적

브레다 선언

[45]

서적

(제목 없음)

[46]

서적

(제목 없음)

[47]

서적

(제목 없음)

[48]

서적

(제목 없음)

[49]

서적

(제목 없음)

[50]

서적

(제목 없음)

[51]

서적

(제목 없음)

[52]

서적

(제목 없음)

[53]

서적

(제목 없음)

[54]

서적

(제목 없음)

[55]

서적

(제목 없음)

[56]

서적

(제목 없음)

[57]

서적

(제목 없음)

[58]

서적

(제목 없음)

[59]

서적

(제목 없음)

[60]

서적

(제목 없음)

[61]

서적

(제목 없음)

[62]

서적

(제목 없음)

[63]

서적

(제목 없음)

[64]

서적

(제목 없음)

[65]

서적

(제목 없음)

[66]

서적

(제목 없음)

[67]

서적

(제목 없음)

[68]

서적

(제목 없음)

[69]

서적

(제목 없음)

[70]

서적

(제목 없음)

[71]

서적

(제목 없음)

浜林

[72]

서적

(제목 없음)

浜林, 山本, 清水

[73]

서적

(제목 없음)

山本

[74]

서적

(제목 없음)

山本

[75]

서적

(제목 없음)

山本

[76]

서적

(제목 없음)

浜林

[77]

서적

(제목 없음)

ブリュア

[78]

서적

(제목 없음)

ブリュア, 松浦

[79]

서적

(제목 없음)

岩井

[80]

서적

(제목 없음)

岩井

[81]

서적

(제목 없음)

岩井

[82]

서적

(제목 없음)

岩井

본 사이트는 AI가 위키백과와 뉴스 기사,정부 간행물,학술 논문등을 바탕으로 정보를 가공하여 제공하는 백과사전형 서비스입니다.

모든 문서는 AI에 의해 자동 생성되며, CC BY-SA 4.0 라이선스에 따라 이용할 수 있습니다.

하지만, 위키백과나 뉴스 기사 자체에 오류, 부정확한 정보, 또는 가짜 뉴스가 포함될 수 있으며, AI는 이러한 내용을 완벽하게 걸러내지 못할 수 있습니다.

따라서 제공되는 정보에 일부 오류나 편향이 있을 수 있으므로, 중요한 정보는 반드시 다른 출처를 통해 교차 검증하시기 바랍니다.

문의하기 : help@durumis.com